令和3年4月30日

本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。

高年齢者雇用安定法 改正のポイント

『令和2年版高齢社会白書』によると、日本の人口1億2,617万人(2019年)のうち65歳以上の人口は3,589万人で、総人口に占める割合は28.4%にも達しています。今回はそのような中、4月1日に施行された改正高齢者雇用安定法についてお伝えします。

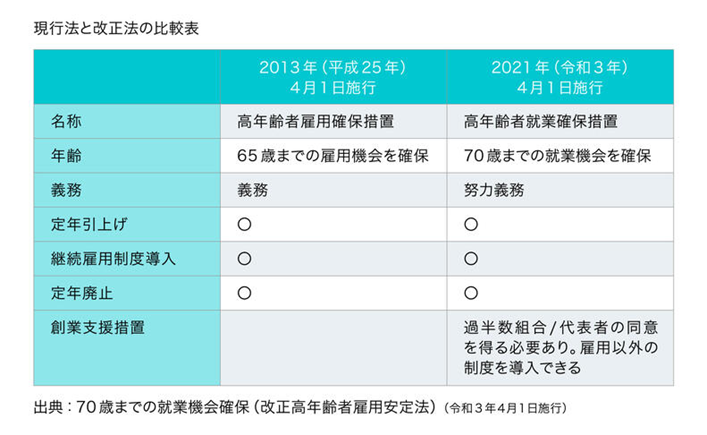

〇現行法と改正法の違い

2013年の改正では「65歳」がキーワードなっていましたが、これを「70歳」へと引き上げるのが2021年改正の大きな特徴です。「70歳までの就業確保措置」が事業主の努力義務とされました。

〇対象となる措置

①定年を70歳に引き上げ

②70歳まで継続雇用する制度の導入

③定年制の廃止

以上のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

〇努力義務と義務の違い

2013年改正では「65歳までの雇用確保措置」が事業主の“義務”となっていましたが、2021年改正における「70歳までの就業確保措置」は“努力義務”とされています。「必ずしなければならない」義務に対して、「努めなければならない」のが努力義務です。

努力義務を果たしていないとしても罰則はありませんが、行政指導の対象(ハローワーク等からの指導・助言、状況が改善しなければ措置導入の計画作成を勧告、それでも従わなければ社名公表)となることはあるため、真摯に対応を進める必要がありそうです。

〇担当者コラム

日本経済新聞の記事によると江崎グリコは4月から社員の再雇用の年齢を従来の65歳から70歳までに延長したようです。

これまでも高年齢者の雇用促進については、定年60歳→65歳と徐々に引き上げが行われてきました。同じように、70歳までの就業機会確保が将来的に義務規定に移行する可能性は十分にあります。どの措置を講ずるか等方針を定め、努力義務を果たせるようにしておく必要がありますね。

コメント