令和4年11月7日

本サイトの情報は、正確であるよう努めておりますが、万が一、情報が不正確であったことによる損害について、一切の責任を負いかねます。

⑴ 発行者コラム

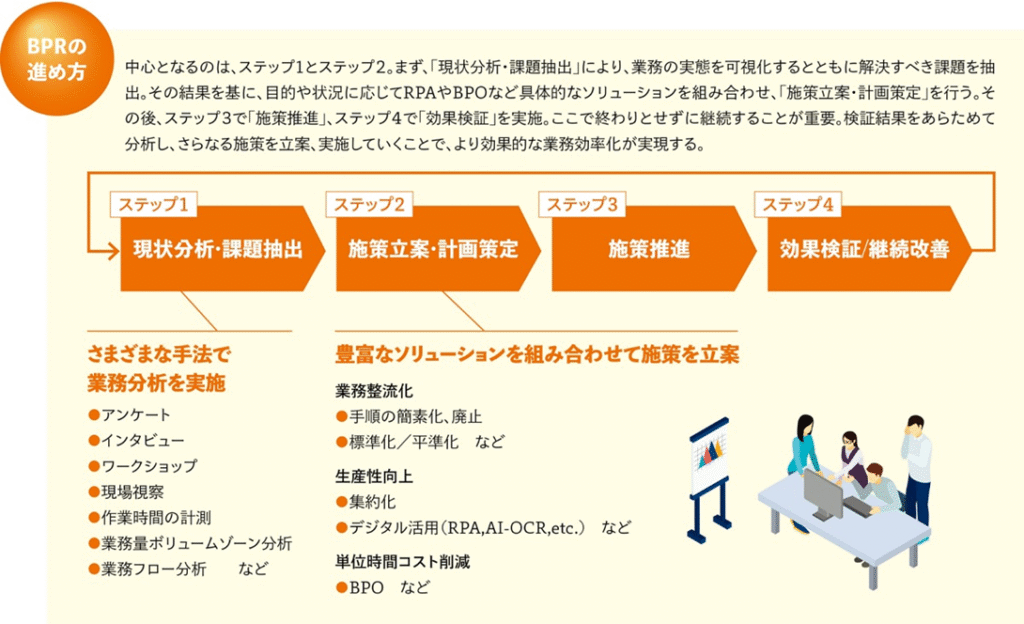

今年に入ってから広島の監査法人にも参加するようになり、久々に上場企業に往査してきました。上場企業も有能な人材の確保に苦慮しているようで、本社から遠方に子会社を設立したりして、人材が確保できる場所で採用してそこからテレワークをしてもらったりするようです。もちろん備後地方の労働者人口も年々減っているので、社内の業務改革(BPR,BPM)、テレワークの推進、他社との戦略的提携がますます重要性を増してきているように感じます。地方の中小企業が自社で採用してビジネス拡大・転換する難易度は年々上がっていると思うので、私は広島・宇部の同業者等と協業するようにしています。

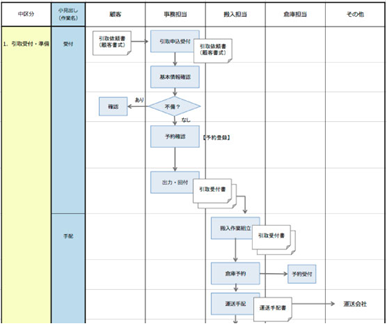

㈱ひろしま事業承継パートナーズのほうでも後継者不在によるM&Aの増加で、買収監査(財務DD)の仕事が増加しています。中小企業が同業者や関連業者をファイナンスして購入するケースが多い気がします。同業の規模が小さい会社が大きい会社を購入するケースもあり、これも単独での拡大が難しい現れかと思います。そこまでリスクをとらなくても、業務フローの見直しをすると大した追加投資なく業務効率化・改善できることがよくあります。スイムレーンチャート等の作成で見える化・共有をおすすめします(付箋使った手書きで十分です)。

⑵ システム(ソフトウェア)への期待

クラウド会計とかRPA、AI・システム化などがいろんな営業用メディアでもてはやされているためか、安価なシステムに過剰な期待を持っている方に出会います。また事務処理が面倒な方が安易にシステム化したほうがいい、と言っている姿を目にします。この方々が言っているシステムというのは概ねソフトウェアのことを言っています。まず、ソフトウェアとはなんでしょうか。ソフトウェアとはコンピュータに対して命令を出すプログラムです。

プログラムは、大量の取引やデータを処理する場合であっても、あらかじめ定められた方針や規定に従い一貫して処理し、複雑な計算を実行できるという特徴を有しています。

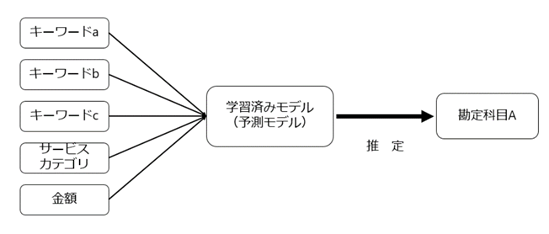

ここから少なくとも2点読み取れます。①大量のデータを処理する際に利用するもの②あらかじめ定められた方針に従い一貫処理するもの、です。この視点が抜けおちている方が多いです。当たり前ですが、システムをインストールしたら、勝手に動いて勝手に処理して、効率化してくれるわけではありません。上記のとおり、無情にもあらかじめ定められたように動作するだけです。あらかじめ定められたように動作してもらうために設定して、かつ想定されたように利用してあげる必要があります。これはクラウド会計もRPAも同じです。AIはビッグデータに照らして推測するものです。ビッグデータの収集がされていない分野の、人の判断が介入するものに利用はできません。これができるようになったらもうほとんどの人の仕事はなくなってしまいますね!

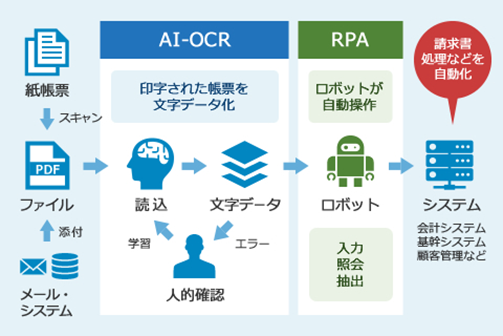

現状、よくAIの事務処理の利用として見られるのは、手書きの文字の読み取り(AI-OCR)、ビッグデータを利用した帳簿の勘定科目の推測(freee,MFクラウド)です。その他のクラウド会計は、以前登録した仕訳からの推測です。あくまで他社のビックデータからの推定であって、勝手にその会社の実態に合わせて全部判断までしてくれるわけではありません。(複合仕訳だと結局人が判断して手で修正するしかない。ただ単純で定型仕訳が多い会社では作業が減る)

過去仕訳から推測する機能は別にMFクラウドやfreeeでなくても持っていることが多いです。

中小企業は、FAXの読み取りが一番適用可能性があるんでないかと思われます。最低2百万円~程度からあるようです。

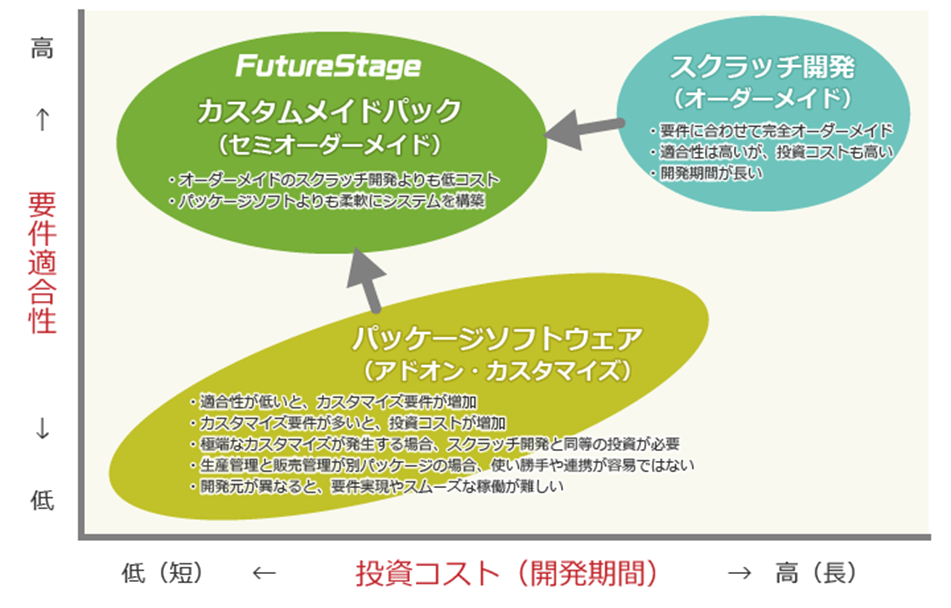

中小企業が導入しているソフトウェアは、価格面からほとんどパッケーソフトの中の安いものです。パッケージソフトとは、既製品のことです。すでに製品として完成しているシステムであり、標準的な機能が網羅されており、比較的安価で導入しやすいのが特徴です。

標準的な機能が網羅されているものの、当然その会社に合わせて作られたものではありません。そしてシステムを導入さえすれば効率化するわけではありません。パッケージシステムを導入したのに、その会社独自の業務のやり方を変えないため、独自のやり方を維持しながらパッケージソフトにも入力するといった二度手間が生じているケースをよく目にします(パッケージソフトにすでに便利な機能があるのに設定不足(下記参照)で全く使っていないことも多いです。)。その会社独自のやり方は業務を行う上で必ず必要なものではなく、パッケージソフトの機能を利用して、やめればよいものだったりすることが多くあります。やめない理由は過去からずっとそうやっているからとか、前任者からそう引き継いだから、というだけのことが割とあります。例えば、スイムレーンチャートなどのフローチャートを作って見える化すれば、こういう問題点は浮かび上がってきます。

中小企業でよく見る設定・利用方法検討不足なケース:

マスタ登録が網羅されていない→得意先・仕入先・商品マスタ、単価マスタ、回収方法、支払方法が設定されていない→手入力・手修正が頻繫に起こる&回収消込・支払消込がすべて手動、FBデータの吐き出し利用ができない→システムを入れたのに手作業入力転記が多く介在→非効率&誤りのもと。システムの意味?

スクラッチ開発は将来的な保守の問題もあり、どうしても開発が必要な会社以外はパッケージソフトの組み合わせが主流です。

そして、あくまでパッケージなので、本当にその会社独自に必要な機能を持っていないこともあります。ただパッケージをカスタマイズすると簡単に数百万円~かかります。みんなが知っているような超大企業でなくても、上場できるくらいの会社だと基幹システムの構築に数億円かけるのはザラです。私が昔往査していた広島県の上場企業でもSAP ERP(というシステム)に3億円スタート(3億円でおさまるとは言っていない)でコストをかけていました。なぜならコストをかけてもそれほどの大量の取引やデータを適切に処理しなければならない取引規模と目的(内部統制)があるからです。

(IT人材の不足から、システムの価格が上がることはあっても下がることはないと考えられます。システムベンダーも人材不足で安い仕事は受けないようになってきているそうです。)

そして、中小企業には費用をかけてパッケージシステムをカスタマイズしたところでそれだけの処理すべき大量の取引やデータがありません。システムを利用した内部統制も構築されていない、するつもりがない、ことが多いです。このため、費用対効果を考えると、普通の中小企業はパッケージカスタマイズなし(オプション)利用一択になります。

すると、効果的・効率的にパッケージシステムを利用しようとすると、あくまで既製品なので自社の業務フローをパッケージシステムに合わせにいく必要が出てきます。しかし、この合わせにいく業務フローの再構築(BPR,BPM)が行われていないので、システムを入れても全然効率化しないじゃないという現場の反発を招き、経営者のシステム嫌いを加速させている気がします。

これらの点から、業務の効率化をするのに重要なのは、システムを導入することではなく、業務フローを見直して無駄を省き集約化して効率化することになると考えられます。

ただし、システムにもメリットがあると思っています。それは人材不足の中小企業はベテランが退職するとすぐに同じ業務を引き継げる人材が確保できないと考えられるためです。システムに情報を集約して、共有されているシステム上で仕事をするようにすると、業務のやり方が標準化され、見える化するため、謎の職人技の引継ぎが不要になります。人材が今後も確保できない中小企業はこういう視点ももって、安易に費用対効果のみで判断せず、システム化(標準化)にも取り組んだ方が良いと思われます。

ところで、最初に述べたように、プログラムは、大量の取引やデータを処理する場合に利用すべきものなので、安易にシステム化は不要です(お金がいくらあっても足りない)。処理件数が少ないのであればエクセルやkintoneでのアプリ作成などで十分です。エクセルをSharePoint等で共有すればチームでエクセルをつついて共有できます。システムを入れたら効率化するのではなく、業務フローの再構築(BPR,BPM)が最重要と考えます。

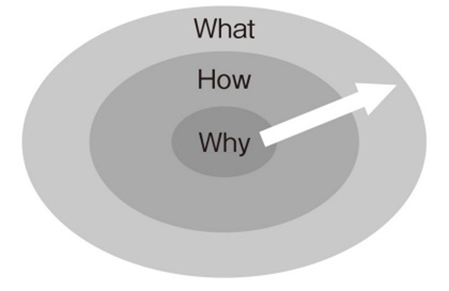

システムは業務の品質向上及び効率化の手段であって、目的ではないので、まずなぜシステムを入れる必要があるのかWhy、Howをよく考えることが重要です。Why、Howをよく考えたうえで、解決策whatがシステム導入であれば成功すると思います。

Whyから考える。システムを入れたら業務が勝手によくなったりはしない。

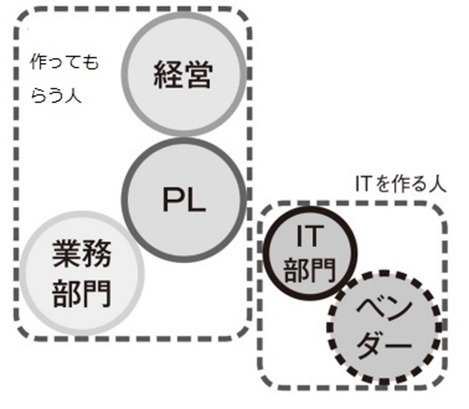

経営と業務部門のどちらかが人ごとモードだと、システム構築は失敗する。他人事な人が多いのでWhyをしっかり説明し続けて関与させる。

⑶ クラウド会計とか

クラウド会計について補足しておきます。クラウド会計とは、インターネット上で、いつでも、どこでも会計処理を行うことができる会計システムのことを言います。

別にインストール型(オンプレミス)でいい気がしてしまいますね。ここ数年freeeやMFクラウドなどクラウド会計がもてはやされた気がしますが、割と普及しなかったですね。自動で経理など結構すごいことをいっていたので食いついた人も多かったと思います。

ちゃんと自動で経理ができるように設定・保守しないと自動っぽくは使えませんよ、ということがいえます。そしてイレギュラーが多い業種だと、簡単には使えません。不動産賃貸業や飲食業など取引形態が非常に単純で経費なども毎月同じようなものが生じる変化も判断もない経理に活きます。システムエンジニアなどフリーランス、会計事務所のような人件費とシステム費がメインなところも活きます。

そして、デメリットは処理がとても…重たいです。オンプレミスでの高速入力(PCAや奉行にはそういう機能がある)に慣れた人にとっては発狂するレベルです。ネットを介して1社月数千円で利用できるクラウドなので推して知るべしです。そして、振替伝票入力が推奨されていないので、銀行取引データやクレジットカードのデータを生かして経理しないと処理が重いだけで効率化しません。銀行取引データを活かすということは単純に設定してしまうと現金主義的に経理を行うことになり、売掛金や買掛金、未払金などのあるべき発生主義的な科目が利用できないということになります(月次試算表の損益がゆがむ)。発生主義的に設定保守するのはさらに面倒な作業になります。勝手に設定、保守してくれるわけではありません。自分で新しい取引が生じたら設定していかないといけません。

こんな感じで自動じゃないのでちゃんとテストして自社に合っており、かつ自分で保守できると思ったら利用するのが良いと思います。また、安いだけあってサポートが残念です。やはり自力で解決できる人が自社にいないと厳しいと思います。いないのであればオンラインアシスタント等にお金払って保守してもらうかですね。

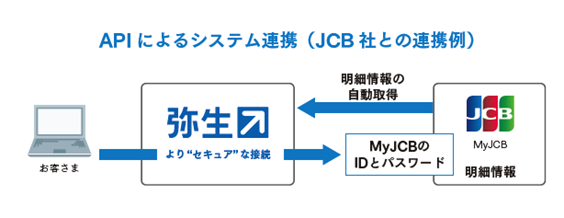

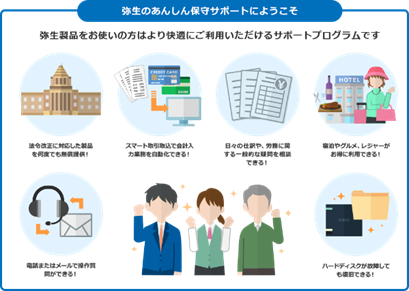

例えば弥生も非常に安いソフトですが、機能もってます。というかどこでもありますね。あとは使い勝手(実際に使えるか)だけです。

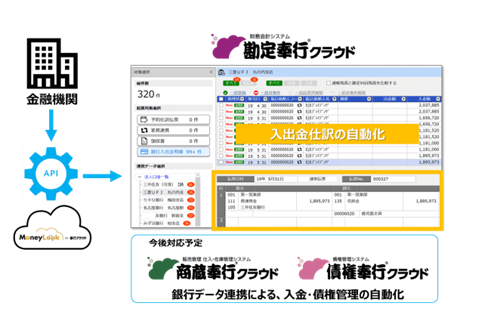

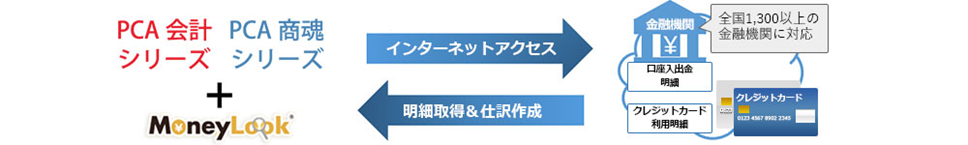

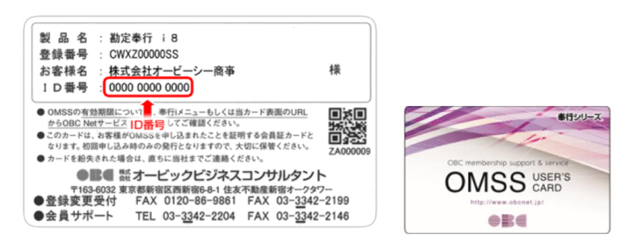

現時点ではクラウド会計は、弥生も奉行もPCAもどこでもあります。銀行預金データやカード取引情報の取込機能も大体の会計ソフトが持っています(自動取込(同期とかいったりする)でなかったりするだけ)。価格差がありますが、動きが軽かったり、入力しやすかったり、サポートが充実していたり、価格に見合った理由があるように感じます。FreeeもMFクラウドも安いですが、安いなりの理由があります。きちんと比較検討して、流行で飛びつかないようにしてください。 最後に、会計システムとして、弥生会計を除けば、勘定奉行とPCAユーザーが多いと思うのですが、これらの販売は販売代理店が行っていることがほとんどです。そして保守料(サポート料)を奉行(OBC)とPCAに払っているのにも関わらず、なぜか販売代理店へ利用方法の質問をしている人が散見されます。OBCとPCA(メーカー)にサポートが設けられているので直接聞かないとダメです。販売代理店は数ある商品のなかの一つとして売ってるだけなので、奉行やPCA会計に残念ながら大して詳しくありません(お金ももらってないですしね)。サポート料をメーカーに継続して払っているのに販売代理店に聞いている人がなぜか多いです。なのでうまいこと疑問が解決していないと思います。

ちゃんとサポートセンターが各社あります。販売代理店にはこんなサポートセンターはありません。

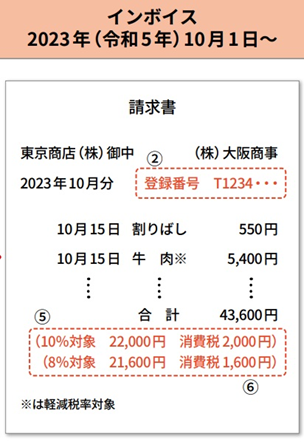

⑷ インボイスの対応(電帳法の方が遥かに鬼)

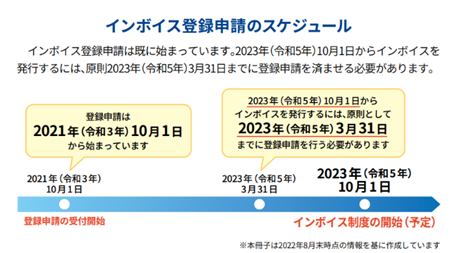

インボイスの番号登録は原則令和5年3月末までに行う必要があります。

現状、免税事業者でない会社は、インボイス対応としてすべきことは少ないです。

まず課税事業者(課税売上10百万円以上)が考えること

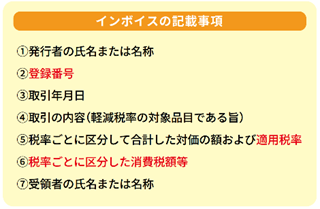

・請求書や納品書のシステム改修によるインボイス化(法定事項あり)。パッケージを利用している会社はアップデート(もう今現在から国税番号を印字しても大丈夫)。

・インボイスを発行しない不動産賃貸契約は別途番号を相手に通知

・手書の請求書等を利用している会社の場合は、インボイス対応の番号の印字(ハンコ)とインボイス対応のひな形へ変更

・免税事業者と取引が多い事業者は、免税事業者への今後の課税事業者への転換確認(フリーランス、一人親方、塾講師など個人との取引が多い会社)と、今後の免税事業者との取引方針の確認

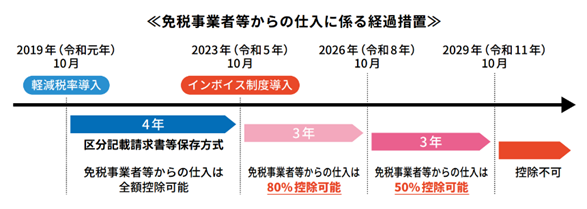

➡ただ、免税事業者との取引を継続しても、経過措置があるのでその間に対応を考えるのも手だと思います。8割も経過措置をつけてくれているので。

➡インボイスの虚偽発行は懲役刑なのでウソ書いてくることは基本ないはずです。

このくらいだと思います。あとは振込手数料の控除(返還インボイス)が非常に面倒なので、やめてもらうように今後交渉していく感じでしょうか。このまま国税庁が推し進めれば実務的には振込手数料の控除は面倒すぎるので無くなっていく気がしますね。最初からその分値引すると思います。 インボイスがよくわからない人は、日本商工会議所「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策【第2版】 」、国税庁「インボイス制度の事前準備の基本項目チェックシート」が非常にわかりやすいので、検索して見てみてください。また、不安な方は商工会議所や税務署でも無料セミナーをよく実施しているので参加してみてください。

↑原則法の場合。簡易課税は関係なし。

要記載項目は法定。様式は自由

コメント